問題1 施工経験記述の総評

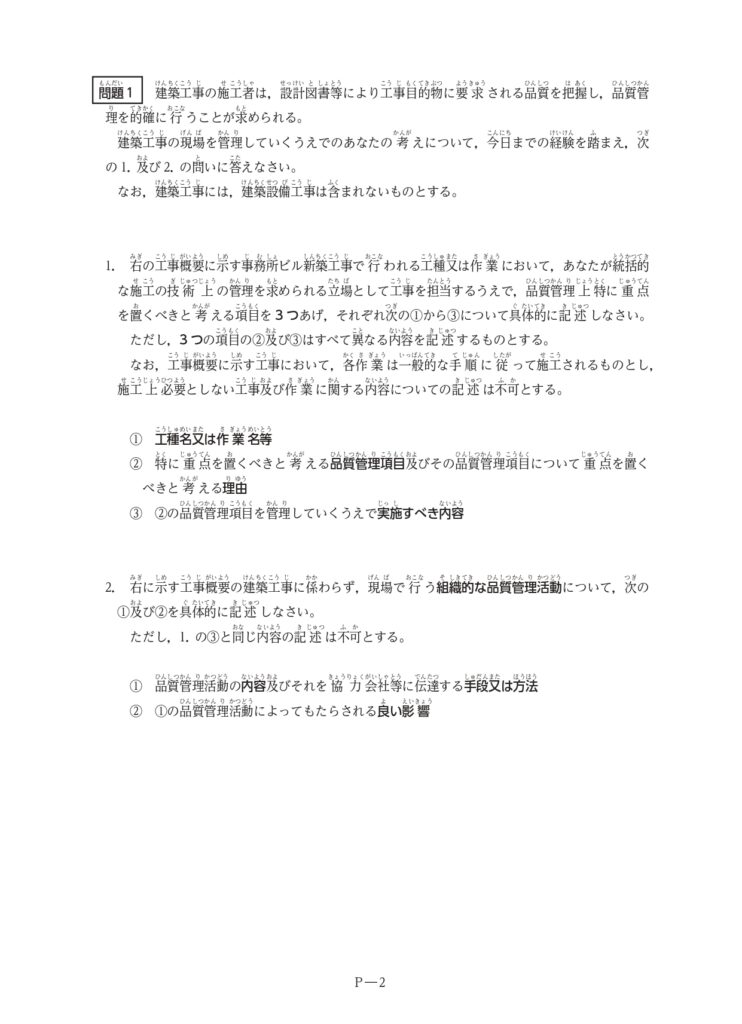

設問1

令和7年度の問題1では、「品質管理上特に重点を置くべきと考える項目」がテーマとなり、例年通り“品質管理”と“合理化”が交互に出題される傾向が続いていることが再確認されました。今回は品質管理に関する記述で、過去の出題(令和5年、令和3年)と類似するテーマであったことから、事前に準備を進めていた受験者にとっては比較的対応しやすい設問だったと考えられます。

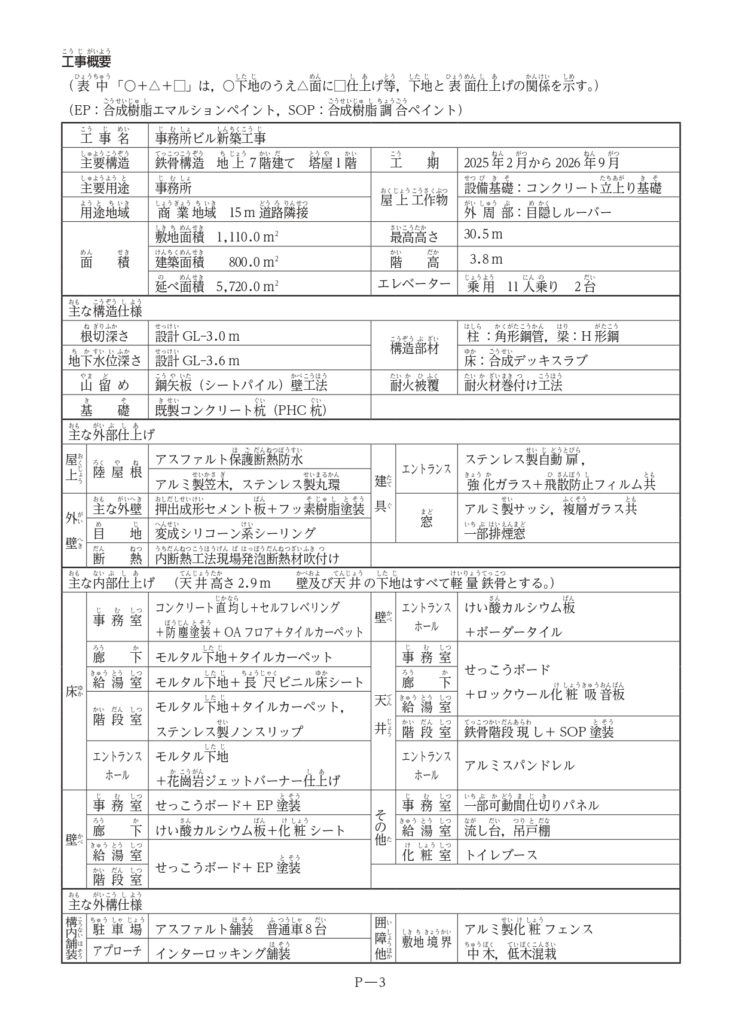

設問の構成は、対象となる工種や作業名を挙げた上で、重点管理項目とその理由、さらに具体的な管理方法までを記述するスタイルで、経験記述として求められる内容は例年通りでした。ただし、昨年から導入された「あらかじめ示された工事概要に基づいて解答する形式」は今年も継続されており、今年度は『鉄骨構造・地上7階建て・塔屋1階の事務所ビル新築工事』が概要として提示されました。鉄骨工事の経験がない受験者にとっては、実例を想起することが難しく、戸惑いを感じた方も少なくなかったでしょう。

設問2

一方、設問2では「組織的な品質管理活動」に関する記述が求められました。このテーマも過去に出題された実績があるため、本サイトで紹介している過去問の分析や記述例をしっかり学んでいた受験者であれば、十分に対応可能な内容だったといえます。

総じて、今年の問題1は「過去の出題傾向」と「新形式への対応力」が問われる内容でした。このサイト『一級建築施工管理技士 施工経験記述攻略サイト』を活用し、記述の型や対策を繰り返し学習していた方にとっては、確実に得点が狙える設問だったと言えるでしょう。

令和7年度 一級建築施工管理技士(第二次検定)の試験問題(問題1ー1、1-2)

今年の出題は品質管理

今年の出題は品質管理でした。

近年は品質管理と合理化が交互に出題されていましたので、少しは的が絞れていた人もいるのではないでしょうか。

また、工事概要も昨年度に試験内容が変わっての1年目が鉄筋コンクリート造とくれば2年目は鉄骨造というのも予測しやすかったのではないかと思います。

問題1-1

品質管理上特に重点を置くべきと考える項目

「品質管理」が問われる背景には、トラブルが発生しやすい・発生すると重大な影響を及ぼすという側面があります。

鉄骨造の施工では、接合部の精度・部材寸法・耐火性など、後から手直しが効かない工程が多いため、それぞれの工程での品質管理が非常に重要です。

本設問では、単なる知識だけでなく、受験者の現場経験と管理意識をいかに論理的に、具体的に記述できるかが評価のポイントになります。

それでは、設問に従って考えてみましょう。

①工種名又は作業名等

どういう工事名や作業名が考えられるか7パターンほど挙げてみました。

②、③の模範解答は下記の工事名をクリックして頂ければ見ることが出来ます。

いずれも鉄骨工事ならではという感じですよね。仮設足場の組立・解体や基礎工事など、どのような工事にも該当するような内容は極力避けましょう。

問題1-2

品質管理活動の内容及びそれを協力会社等に伝達する手段又は方法

設問2で使える工事名または作業名

どういう工事名や作業名が考えられるか10パターンほど挙げてみました。

選ぶときのポイント

- 自分が主担当や管理した経験がある工事を選ぶ

- 「協力会社に伝えた内容」が明確に思い出せる作業(例:手順書渡した、朝礼で指示した)

- 寸法、厚み、順序、確認方法など“数値化”できる品質項目があるものだと記述しやすい

✨✨✨ LINE限定で記述用テンプレを無料配布中!✨✨✨

令和8年度版のオリジナル参考書が完成しました!

手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。

A4用紙で238枚分というかなり濃い内容となっています。

※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。

どこでご購入をされても内容は同じです。

『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!

📩 商品の直接購入をご希望の方は、[こちらのフォーム]からお問い合わせください。

お急ぎの方はデータでの販売も行っています。

※ご購入にはPayPalアカウントが必要です。まだお持ちでない方は、事前に無料登録をお願いいたします。

Paypalの新規登録・利用(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト

掲載内容

1.出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?

令和6年度から記述問題の出題形式が見直され、過去2回の試験を経て、令和8年度で3年目を迎えます。この2年間の出題傾向から、一定のパターンや対策の方向性が見えてきました。本書では、それらの傾向をふまえ、令和8年度に向けた記述対策のポイントを整理しています。

2.過去20年の出題傾向

年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。

3.平成18年度~令和7年度の本試験解答例

試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、令和6年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。そして、2年目で試験の傾向が見えたことから、令和7年度からの解答例数を大幅に増やしました。これに勝る試験対策はありません。

4.構造種別 経験記述例

新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。

5.業種別 重点対策問題

受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。

6.一問一答式

試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。

7.良い記述例・良くない記述例

同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。

8.施工経験記述はこの3つ!

施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。

9.令和8年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造

令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」、令和7年度は「鉄骨(S)造の品質管理」でした。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。

過去問データからの施工経験記述対策

- 出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?

- 過去20年の出題傾向

- 施工経験記述 過去19年分の本試験解答例

- 構造種別 施工経験記述例

- 業種別 重点対策問題

- 施工経験記述 解答参考例

- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策

- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える

- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方

- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!

記述対策に活かせる実例・体験まとめ

応援サポート教材(有料)

最新の施工経験記述対策メニュー

1.鉄骨造パターン

2.鉄筋コンクリート造パターン

二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪

市販の参考書も加えるとより効果的!