施工のムダをなくせ!(合理化 RC造)

施工のムダをなくせ!RC造の合理化対策を中心に、作業効率を高める具体例や、施工経験記述で使える記述ポイントをわかりやすく紹介します。

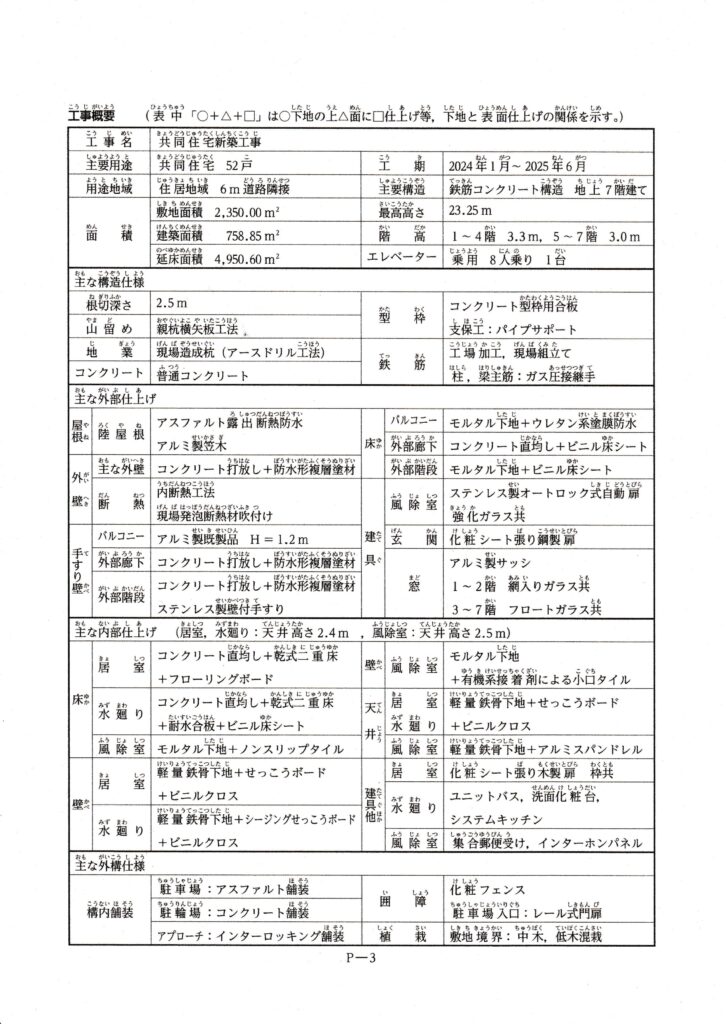

工事概要 鉄筋コンクリート造(RC)造

問1-1【施工の合理化と効率向上】

近年、建設業界では労働力不足やコスト削減の課題に対応するため、合理化が求められている。建築工事の現場管理において、あなたが統括的な施工管理の立場として、品質を確保しながらも適正かつ合理的に進める上で、有効と考えられる作業の合理化策を3つ提案し、それぞれ次の①から③について具体的に記述しなさい。

ただし、3つの提案の②及び③はすべて異なる内容を記述するものとする。

なお、次の記述は不可とする。

- 工事概要に示す工事において施工上必要としない工事及び作業に関する内容

- 設計変更や仕様変更を前提とする内容

- 竣工引渡し時期の遅れにつながる内容

- 工程の短縮は図れるが、作業の合理化にはつながらない内容

- 建築設備工事に関する内容

記述内容

① 工種名又は作業名等

② あなたが考える有効な合理化策とそれが現場作業の効率化につながる理由

③ ②の実施に当たって確保すべき品質とそのための合理化策における施工上の留意事項

解答例は下段↓↓↓にあります。

出題の狙いと対策

本設問の狙いは、建設現場における「合理化」をテーマに、施工管理者として適切な対策を講じる能力を評価することにある。合理化は、単なるコスト削減だけでなく、品質確保と安全性を維持しながら、作業効率を向上させる手法を検討することが求められる。

また、施工プロセスの最適化を通じて、資材の無駄を減らし、環境負荷低減にもつなげる視点が必要となる。

対策として考えられる方向性は以下の3つである。

- 工法の見直しによる合理化(例:プレキャスト工法の採用、型枠工法の変更)

- 施工管理の効率化(例:ICT活用、BIMを活用した計画の最適化)

- 資機材・労務の最適化(例:適正な資材手配、物流管理の改善、複数作業の並行施工)

対策のポイント

- 現場に適した合理化手法を選定する

- 現場の特性に応じた合理化策を立案する必要がある。

- たとえば、高層建築では工場製作(プレキャスト部材)の活用、狭小地では省スペース型の施工方法を検討するなど、工事概要に適した策を講じる。

- 品質と安全を確保しながら合理化を進める

- 単に作業を削減するのではなく、品質・安全性を担保しつつ効率を向上させる方法を考える必要がある。

- たとえば、型枠のシステム化により作業を単純化し、施工スピードを向上させるとともに、品質のバラつきを防ぐなどの施策が挙げられる。

- デジタル技術を活用する

- ICT(情報通信技術)やBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用することで、施工計画の精度向上や、工程の可視化を図り、全体の最適化を実現する。

- たとえば、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用により、作業効率を向上させ、合理化を推進する。

まとめ

本設問では、現場作業の効率化と合理化を両立させるための具体的な提案能力を問われている。

単なる「作業の削減」ではなく、適正な工法選定やデジタル技術の活用、安全管理と品質確保のバランスを取った合理化策の検討が重要である。

解答の際には、「どの作業を、どのように合理化するのか」「その合理化策が現場にどのようなメリットをもたらすのか」を明確に述べることが求められる。

問1-2【合理化を支える管理の工夫】

問1-1では、施工の合理化について検討した。合理化を進める際には、施工の効率化だけでなく、安全性やコスト管理も考慮する必要がある。そこで、あなたが施工管理の立場として、合理化を行う中で施工の効率とコストの最適化を図るために必要と考えられる内容について、次の①および②について具体的に記述しなさい。

ただし、問1-1の②と同じ内容の記述は不可とする。

記述内容

① これまでの建設現場における施工工程や管理業務において、施工の非効率やコスト増大を招いていた要因と、それが合理化を妨げていた理由

② ①の対策として、あなたが有効と考える建設現場における組織としての合理化の取り組みや工夫

解答例は下段↓↓↓にあります。

出題の狙いと対策

施工現場では効率的な作業を進めることが求められるが、単に作業スピードを上げるだけではなく、コスト削減・品質確保・安全管理をバランスよく実現する合理化が必要である。本設問では、合理化を阻害する要因を明らかにし、現場レベルで実行可能な対策を考察することが目的となる。

また、個々の施工管理者の努力だけでなく、組織全体としてどのように合理化を推進できるかを考えさせることも狙いの一つである。

対策のポイント

- 作業手順の見直し

- 不要な作業の削減、施工順序の最適化、並行作業の導入

- 施工計画の詳細化とリスク管理の強化

- 省力化・自動化の導入

- プレキャスト工法やユニット化などの活用

- デジタル技術(BIM・IoT)の活用による業務効率化

- 資材や労務の管理最適化

- 材料ロスの削減、適正発注、現場物流の改善

- 労務配置の適正化や多能工化の推進

- 組織的な改善活動の推進

- PDCAサイクルの徹底、施工管理手法の標準化

- 関係者間の情報共有を強化し、施工のムダを削減

まとめ

施工の合理化を進める上では、単なるコスト削減やスピードアップではなく、品質・安全・コストのバランスを取ることが重要である。現場レベルの取り組みだけでなく、組織としての支援体制を構築し、全体最適を目指すことが合理化成功の鍵となる。

また、技術革新や新しい施工管理手法を積極的に取り入れ、現場のムダを減らしながら、品質と生産性を向上させることが求められる。

問1-1 解答例(3例)

解答例 1:型枠工事の合理化(システム型枠の導入)

① 工種名または作業名等

型枠工事(壁・スラブ型枠の施工)

② あなたが考える有効な現場作業の合理化策と、それが施工の効率化につながる理由

システム型枠(アルミ製や鋼製のパネル型枠)を採用し、従来の合板型枠と比べて施工の効率化・省力化を図る。

- 合理化ポイント:繰り返し使用可能なため、型枠の組立・解体時間を短縮できる。

- 施工効率の向上:現場加工の手間を削減し、人手不足対策にも貢献する。

③ ②の実施に当たって確保すべき品質と、そのための合理化策における施工上の留意事項

- 確保すべき品質:コンクリート表面の精度を向上させるため、パネルの継ぎ目処理や剥離剤の均一塗布を徹底する。

- 施工上の留意点:初回のセットアップに時間を要するため、事前に型枠計画を十分に検討し、使用回数の最大化を図る。

解答例 2:鉄筋工事の合理化(工場加工の活用)

① 工種名または作業名等

鉄筋工事(梁・柱の配筋作業)

② あなたが考える有効な現場作業の合理化策と、それが施工の効率化につながる理由

鉄筋を現場で組み立てるのではなく、あらかじめ工場でユニット化(溶接組立)して現場に搬入することで、作業の合理化を図る。

- 合理化ポイント:現場加工を減らし、鉄筋の組立精度を向上させる。

- 施工効率の向上:現場での結束作業が削減され、施工スピードが向上する。

③ ②の実施に当たって確保すべき品質と、そのための合理化策における施工上の留意事項

- 確保すべき品質:ユニット化により接合部が増えるため、溶接部の強度確認を徹底し、品質管理を行う。

- 施工上の留意点:運搬・荷揚げ時にユニットの変形を防ぐため、適切な搬送・仮置き計画を立案する。

解答例 3:コンクリート打設の合理化(高流動コンクリートの採用)

① 工種名または作業名等

コンクリート工事(柱・壁の打設)

② あなたが考える有効な現場作業の合理化策と、それが施工の効率化につながる理由

通常のコンクリートに比べて、流動性の高い「高流動コンクリート(スランプフローの大きいコンクリート)」を採用することで、振動締固め作業を削減する。

- 合理化ポイント:バイブレーターによる締固め作業が不要または軽減されるため、作業時間の短縮が可能。

- 施工効率の向上:打設スピードが向上し、労務負担の軽減につながる。

③ ②の実施に当たって確保すべき品質と、そのための合理化策における施工上の留意事項

- 確保すべき品質:流動性が高いため、材料分離やジャンカ(コンクリートの空隙)が発生しないように適切な配合を設定する。

- 施工上の留意点:打設時の圧力が大きくなるため、型枠の補強計画を事前に検討し、変形・漏れを防ぐ。

問1-2 解答例(3例)

解答例1:施工手順の最適化によるムダの削減

① 施工の非効率やコスト増大を招いていた要因と理由

- 要因: 工程計画の不備により、作業間の待機時間が発生し、手戻り作業が増えていた。

- 理由: 施工順序の調整が不十分で、複数の工種が干渉し合い、進捗が遅延するケースが多かった。

② 有効と考える合理化の取り組みや工夫

- 施工手順の見直し: 作業の流れを最適化し、並行作業を積極的に取り入れる。

- BIMの活用: 施工前にシミュレーションを行い、作業の重複や干渉を事前に回避する。

- 標準化: よく発生する課題をマニュアル化し、同じ問題が繰り返されないようにする。

解答例2:プレキャスト部材の活用による現場作業の省力化

① 施工の非効率やコスト増大を招いていた要因と理由

- 要因: 現場打ち工法を多用し、型枠作業や養生期間が長くなり、工期が延びていた。

- 理由: 部材を現場で加工・調整する必要があり、作業時間がかかる上に、廃材の発生量も多かった。

② 有効と考える合理化の取り組みや工夫

- プレキャスト部材の導入: 事前に工場で製作した部材を活用し、現場での加工を削減する。

- 品質の安定化: 工場生産により、施工精度を向上させ、品質管理を容易にする。

- 作業の省力化: 型枠や鉄筋の組立作業を減らし、労務費を削減する。

解答例3:施工管理のDX化による情報共有と業務効率向上

① 施工の非効率やコスト増大を招いていた要因と理由

- 要因: 施工管理の情報共有が不十分で、現場と事務所の間で伝達ミスが多発していた。

- 理由: 紙ベースでの管理が中心で、リアルタイムの進捗管理ができず、問題発生時の対応が遅れていた。

② 有効と考える合理化の取り組みや工夫

- 施工管理アプリの導入: タブレットやクラウドを活用し、進捗状況や施工指示を即時共有する。

- デジタル図面の活用: 最新の施工図をクラウドで共有し、修正情報をリアルタイムで反映する。

- 現場監督の負担軽減: 遠隔監視システムを活用し、無駄な移動を減らして管理業務を効率化する。

✨✨✨ LINE限定で記述用テンプレを無料配布中!✨✨✨

令和8年度版のオリジナル参考書が完成しました!

手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。

A4用紙で238枚分というかなり濃い内容となっています。

※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。

どこでご購入をされても内容は同じです。

『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!

📩 商品の直接購入をご希望の方は、[こちらのフォーム]からお問い合わせください。

お急ぎの方はデータでの販売も行っています。

※ご購入にはPayPalアカウントが必要です。まだお持ちでない方は、事前に無料登録をお願いいたします。

Paypalの新規登録・利用(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト

掲載内容

1.出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?

令和6年度から記述問題の出題形式が見直され、過去2回の試験を経て、令和8年度で3年目を迎えます。この2年間の出題傾向から、一定のパターンや対策の方向性が見えてきました。本書では、それらの傾向をふまえ、令和8年度に向けた記述対策のポイントを整理しています。

2.過去20年の出題傾向

年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。

3.平成18年度~令和7年度の本試験解答例

試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、令和6年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。そして、2年目で試験の傾向が見えたことから、令和7年度からの解答例数を大幅に増やしました。これに勝る試験対策はありません。

4.構造種別 経験記述例

新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。

5.業種別 重点対策問題

受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。

6.一問一答式

試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。

7.良い記述例・良くない記述例

同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。

8.施工経験記述はこの3つ!

施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。

9.令和8年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造

令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」、令和7年度は「鉄骨(S)造の品質管理」でした。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。

過去問データからの施工経験記述対策

- 出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?

- 過去20年の出題傾向

- 施工経験記述 過去19年分の本試験解答例

- 構造種別 施工経験記述例

- 業種別 重点対策問題

- 施工経験記述 解答参考例

- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策

- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える

- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方

- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!

記述対策に活かせる実例・体験まとめ

応援サポート教材(有料)

最新の施工経験記述対策メニュー

1.鉄骨造パターン

2.鉄筋コンクリート造パターン

二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪

市販の参考書も加えるとより効果的!